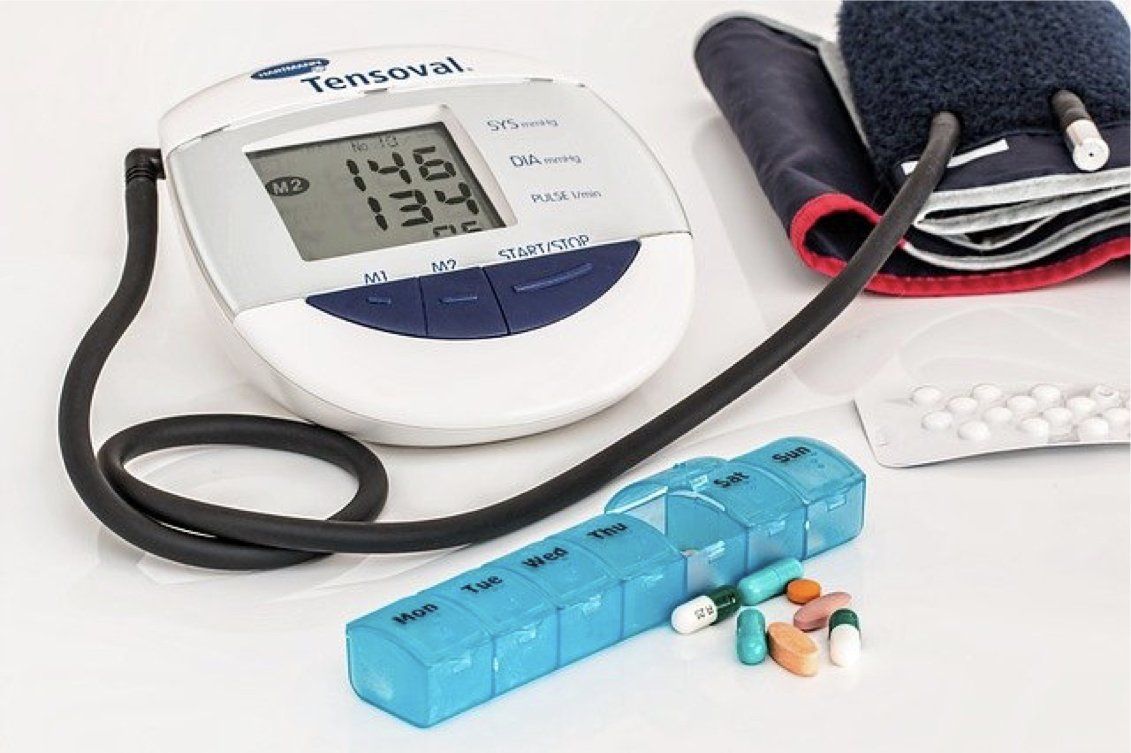

Neue Bluthochdrucktherapie (4)

In diesem Bericht erhalten Sie Antworten auf die Frage, welche Grunderkrankungen aus Sicht der Schulmedizin die Ursache für Bluthochdruck sein können.

Ein konkreter Auslöser von Bluthochdruck lässt sich nur bei einem geringen Anteil aller Hypertonie- Erkrankungen finden. Diese werden als sekundäre Hypertonie bezeichnet.

Die Ursachen für eine sekundäre Hypertonie sind meist auf eine Grunderkrankung zurückzuführen. Häufig handelt es sich dabei um Stoffwechselstörungen, Nierenerkrankungen oder Gefäßerkrankungen. Auch eine angeborene Verengung der Hauptschlagader kommt als Ursache in Frage. Hormonelle Medikamente (zum Beispiel Anti-Baby-Pille) oder Rheumamittel sowie bestimmte Drogen (beispielsweise Amphetamine, Kokain) sind ebenfalls mögliche Ursachen für zu hohen Bluthochdruck.

Der schwangerschaftsbedingte Bluthochdruck ist eine besondere Form der sekundären Hypertonie. Er hat keine Erkrankung als Ursache. Vielmehr löst die Schwangerschaft und die mit ihr verbundenen Veränderungen den Bluthochdruck aus. Von dieser Form der Hypertonie sind etwa sechs bis acht Prozent aller werdenden Mütter betroffen. Das Risiko bei Frauen ab 40 Jahren oder bei Mehrlingsschwangerschaften ist dabei deutlich höher. Bei den Ursachen handelt es sich um sogenannte hypertensive Schwangerschaftserkrankungen (zum Beispiel Präeklampsie, Eklampsie, HELLP-Syndrom), welche sich schnell entwickeln und Mutter und Kind gefährden können. Deshalb erfolgen während der Schwangerschaft regelmäßige Blutdruckkontrollen.

Eine weitere Erkrankung kann eine Schilddrüsen-Fehlfunktion sein. Die Schilddrüse ist eine Hormondrüse. Sie liegt in Form eines Schmetterlings am Hals - unterhalb des Kehlkopfes. Ihre Hauptfunktion ist die Speicherung von Jod und die Produktion der Schilddrüsenhormone Trijodthyronin und Thyroxin sowie des Peptidhormons Calcitonin.

Bei einer Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) werden verstärkt Schilddrüsenhormone ins Blut abgegeben. Diese wirken sowohl über das vegetative Nervensystem als auch direkt auf die Herzmuskelzellen ein. Beides verstärkt die Kreislauflast. Der Einfluss der Hormone lässt das Herz schneller schlagen. Das Blutvolumen wird hierdurch erhöht. Dies wiederum wirkt sich vor allem auf den systolischen (oberen) Blutdruckwert aus: Auch dieser steigt. Die Blutdrucksteigerung liegt meist im moderaten Bereich, da dem erhöhten Blutvolumen ein weiterer Effekt des Übermaßes an Schilddrüsenhormonen entgegensteht. Sie sorgen nämlich auch für eine Weitstellung der Gefäße.

Neben der Schilddrüsenüberfunktion kann auch eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) den Blutdruck auf lange Sicht erhöhen. Hier liegt keine direkte Einwirkung auf das Herz zugrunde, sondern die Auswirkung auf das Gefäßsystem. Eine Unterfunktion der Schilddrüse bewirkt, dass weniger Schilddrüsenhormone in das Blut abgegeben werden können. Der Mangel an den Hormonen lässt die Blutgefäße starrer, also weniger flexibel werden und verengt sie auf diese Weise. Das wirkt sich besonders auf den diastolischen, unteren Blutdruckwert aus, der hierdurch ansteigt. Es kann bei der Schilddrüsenunterfunktion aber auch zu niedrigem Blutdruck kommen, da sich das Herzzeitvolumen vermindert.

Bei der Behandlung eines sekundären Hypertonus ist die Behandlung der Grunderkrankung wichtig. So wird hier die Behandlung der Fehlfunktion der Schilddrüse im Vordergrund stehen. Sollte der Blutdruck sich hierdurch nicht ausreichend senken lassen, können darauf abgestimmte Blutdruckmedikamente zusätzlich zum Einsatz kommen.

Eine Form der sekundären Hypertonie - also eines Bluthochdrucks mit bekannter Ursache - stellt aber auch die hormonell bedingte Hypertonie dar. Hier verursacht eine Über- oder Unterproduktion verschiedener Hormone die zu hohen Blutdruckwerte.

Die wichtigsten Formen sind:

- das Phäochromozytom, das in etwa 0,2 bis 0,4 Prozent aller Hypertonie-Fälle die Ursache ist,

- das Cushing-Syndrom - auf dieses entfallen etwa 0,3 Prozent der Bluthochdruckpatienten

und - das Conn-Syndrom, das mit etwa 12 Prozent den größten Teil hormonbedingten Bluthochdrucks ausmacht.

Phäochromozytom

Das Phäochromozytom ist ein meist gutartiger Tumor des Nebennierenmarks. In einigen Fällen tritt er als extra-adrenales Phäochromozytom (Paragangliom) außerhalb der Nebenniere in der Nähe der Wirbelsäule beziehungsweise der großen Blutgefäße auf. Das Vorkommen ist als selten zu bezeichnen (unter einer Million Menschen gibt es zwei bis acht Fälle). Es kommt zu einer Überproduktion von Katecholaminen wie Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, wodurch auch die eventuell auftretenden Beschwerden verursacht werden. Bluthochdruck tritt bei den meisten Patienten entweder dauerhaft oder anfallsartig auf.

Cushing-Syndrom

Beim Cushing-Syndrom kommt es zu einer krankhaft gesteigerten Produktion von Cortisol, einem Nebennierenhormon. Meist ist ein gutartiger Tumor an der Hirnanhangdrüse die Ursache. Dieser hat eine Überproduktion des Hormons ACTH zur Folge, das wiederum die Nebennierenhormonproduktion stimuliert und so zu einer erhöhten Cortisol-Ausschüttung führt. In selteneren Fällen produzieren Tumore an der Nebenniere direkt zu viel Cortisol. Dieses nimmt Einfluss auf die

Blutdruckregulation der Niere und kann so zu Bluthochdruck führen. Dazu kann es zu einer Minderversorgung mit Kalium kommen, was zu Störungen der Kreislauffunktion führen kann.

Conn-Syndrom

Das Conn-Syndrom - auch als primärer Hyperaldosteronismus bezeichnet - ist eine der häufigsten Ursachen für eine sekundäre Hypertonie. Es handelt sich hierbei um eine Erkrankung der Nebennieren, die eine Überproduktion des Hormones Aldosteron verursacht. Aldosteron ist maßgeblich an der Wasser- und Salzregulation im Körper beteiligt. Durch seinen Effekt auf den Salztransport führt Aldosteron zur Ausscheidung von Kalium sowie zur Rückresorption von Salz und Wasser. Das bedeutet, dass es zu wenig Salz ausgeschieden wird, was den Blutdruck in die Höhe treibt.

Es gibt zwei verschiedene Ursachen, die zu dieser Erkrankung führen: Einerseits können die Nebennieren vergrößert sein und daher zu viel Aldosteron herstellen. Zum anderen gibt es gutartige Tumore an der Nebenniere, die ebenfalls Aldosteron produzieren und den Spiegel erhöhen. Die erste Ursache ist weitaus häufiger. Sie lässt sich gut medikamentös behandeln. Im zweiten Fall ist eine operative Entfernung der Geschwulst angezeigt. In beiden Fällen gilt das Conn-Syndrom als nicht nur behandelbar, sondern sogar heilbar.

Einen ebenfalls hormonellen Hintergrund hat die Entstehung von Bluthochdruck bei Frauen in den Wechseljahren. Hier steht nicht eine Überproduktion als Ursache im Hintergrund, sondern die Abnahme der Produktion des Hormons Östrogen. Dieses hat bis zu den Wechseljahren einen schützenden Effekt, da es blutdrucksenkend wirkt. Die Produktion des Östrogens geht aber im Klimakterium zurück und der schützende Effekt verliert sich. Im Gegenzug steigt der Gehalt des männlichen Hormons Testosteron. Dieses begünstigt nun bei der Frau - ebenso wie beim Mann - die Entstehung von Bauchfett, das wiederum selbst appetitanregende Hormone freisetzen kann und damit dem Bluthochdruck Tür und Tor öffnet. Entgegensteuern kann Frau hier am besten selbst mit viel Bewegung, gesunder Ernährung, geringem Alkoholkonsum und dem Verzicht auf Nikotin.

Akromegalie

Die Akromegalie ist eine durch einen langsam wachsenden Tumor der Hirnanhangdrüse ausgelöste vermehrte Ausschüttung von Wachstumshormonen bedingte Erkrankung. Auffällig ist die dadurch verursachte Vergrößerung der Akren (= Körperenden) - also Finger, Zehen, Nase, Kinn und Jochbein.

Entsteht die Erkrankung vor Abschluss des Längenwachstums, kommt es zu einer auffällig großen Körpergröße. Die Proportionen bleiben jedoch erhalten. Die Akromegalie führt jedoch nicht nur zu einem übermäßigen Wachstum, sondern auch zu einer Erhöhung des Blutvolumens durch eine verminderte Wasser- und Natriumausscheidung. Hieraus kann ein Bluthochdruck resultieren.

Zeigt sich Ihr Bluthochdruck als schlecht medikamentös einstellbar und die Werte wollen auch unter

den Medikamenten nicht so recht sinken? Schlafen Sie zudem schlecht und fühlen sich tagsüber häufig müde und abgeschlagen?

Eventuell verursacht eine sogenannte Schlafapnoe die Probleme. Hierbei kommt es (für den Betroffenen häufig unbemerkt) zu Atemaussetzern in der Nacht. In den meisten Fällen können die Ehe- oder Lebenspartner, die mit ihnen das Bett teilen, darüber mehr Informationen geben als der Betroffene selbst. Sie wissen oft besser, ob ihr Partner schnarcht oder ob gar Atemaussetzer auftreten - insbesondere nach einzelnen Schnarchern. Sollte dies auf Sie zutreffen, sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt darüber.

Eine Schlafapnoe kann eine Bluthochdruckerkrankung auslösen oder verschlechtern, denn durch die Atemaussetzer kommt es zu einem Abfall der Sauerstoffkonzentration im Blut. Der Körper reagiert auf diesen von ihm als lebensbedrohlich wahrgenommenen Zustand mit einer lebensrettenden Weckreaktion: dem sogenannten Arousal. Dabei steigen Puls- und Blutdruckwerte und die Muskeln spannen sich an. Die Atempause wird dann meist von einigen tiefen beziehungsweise langen Atemzügen beendet. Der Betroffene wacht dabei zwar nicht auf oder erinnert sich nicht daran, gelangt hierdurch aber in eine leichtere Schlafphase, die weniger erholsam ist. So bekommt er von den nächtlichen Atemaussetzern nichts mit, spürt allerdings deren Auswirkungen am Tag in Form von Tagesmüdigkeit, morgendlichen Kopfschmerzen, Vergesslichkeit und Stimmungsproblemen.

Auf den Blutdruck wirkt sich die verringerte Sauerstoffkonzentration in einem Anstieg der Blutdrucks um 8 bis 15 mm Hg systolisch und 5 bis 10 mm Hg diastolisch (gemittelt) aus, da es hierdurch zu einem Anstieg des Stresshormons kommt sowie zu einem Anstieg des gefäßverengenden Endothelins. Die fehlende nächtliche Erholung treibt die Blutdruckwerte zusätzlich in die Höhe.

Liegt ein Schlafapnoe-Syndrom vor, fehlt die Nachtabsenkung des Blutdrucks durch die genannten Faktoren häufig. Je nach Schwere der Erkrankung steigen die Blutdruckwerte sogar an in der Nacht.

Durch die Behandlung der Schlafapnoe lassen sich meist auch die Blutdruckwerte normalisieren beziehungsweise sprechen diese wesentlich besser auf die medikamentöse Therapie an.

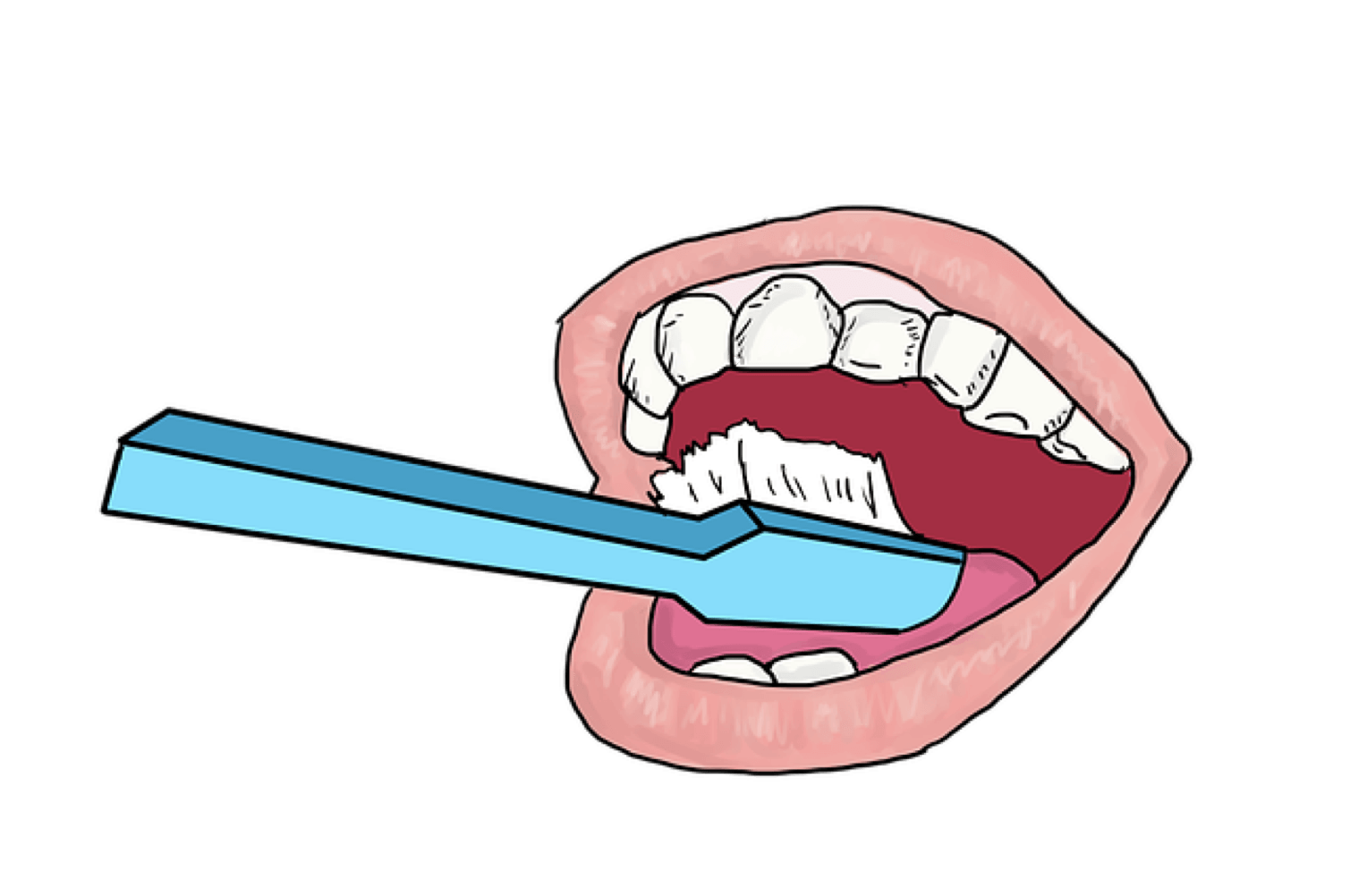

Der Zusammenhang zwischen Mundhygiene und Bluthochdruck ist gleichfalls immer wieder im Gespräch. Aktuell untersuchte dies eine amerikanische Studie. Sie sollte herausfinden, wie es um den Zusammenhang einer von den Teilnehmern selbst berichteten Zahnfleischerkrankung oder eines Zahnverlustes mit Bluthochdruck bestellt ist.

Studienteilnehmer waren mehr als 36.000 Frauen nach den Wechseljahren. Nach der ersten Beurteilung der Zähne beziehungsweise des Zahnfleisches wurden sie über gemittelt 8,3 Jahre nachbeobachtet. Das Augenmerk lag darauf, ob ein Bluthochdruck neu auftritt und ob sich ein Zusammenhang mit Zahnverlust oder Zahnfleischerkrankung finden lässt.

Die Forscher fanden heraus, dass das Neuauftreten eines Bluthochdrucks bei den Frauen wahrscheinlicher war, die in diesem Zeitraum Zähne verloren haben. Besonders stark war der Zusammenhang bei Frauen unter 60. Als Grund hierfür werden veränderte Essgewohnheiten nach dem Verlust von Zähnen angenommen.

Die Forscher schließen hieraus, dass sich eine gute Zahnpflege auch auf die Verhinderung von Bluthochdruck positiv auswirkt. Wird durch gute Pflege verhindert, dass Zähne ausfallen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, an Bluthochdruck zu erkranken. Dies ist aber natürlich nur ein Faktor im Kampf gegen diese Erkrankung und kann eine gesunde Lebensweise mit ausreichender Bewegung nicht ersetzen.

Die früher gefundene Korrelation zwischen Zahnfleischerkrankungen und Bluthochdruck konnte in dieser Studie nicht bestätigt werden, soll aber weiter erforscht werden.

Denn: Zahnfleischerkrankungen begünstigen den Verlust von Zähnen.

In früheren Studien gerieten besonders die eine Zahnfleischentzündung auslösenden Bakterien in den Focus. Diese Erreger können sich im gesamten Körper verbreiten und auch in den Blutgefäßen Schäden anrichten. Sie führen zu entzündlichen Prozessen in den Gefäßen, die die Gefäßwände starrer und brüchiger werden lassen und Verengungen begünstigen. Die Folge kann unter anderem ein Bluthochdruck sein.

Interessanterweise sinkt dieser nach einer erfolgreichen Sanierung der Zähne beziehungsweise des Zahnfleisches auch wieder.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen, die an einem zu hohen Blutdruck leiden, von einer guten Mundhygiene profitieren.

Im Mai 2010 veröffentlichten Forscher der Universität Duisburg-Essen um Barbara Hoffmann eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Feinstaub und Blutdruck untersucht. Dazu wurde die Hintergrundbelastung mit Feinstaub in der Region Mülheim, Essen und Bochum (600 Quadratkilometer) anhand echter Messwerte errechnet. Diese Daten wurden mit Daten von 4.814 Menschen zwischen 45 und 75 Jahren verglichen, die in den Jahren 2000 bis 2003 sowie 2006 bis 2008 an einer Langzeitstudie zu Herzerkrankungen teilgenommen hatten. Dabei lagen genaue Daten zum Gesundheitszustand sowie möglichen Risikofaktoren vor (Rauchen, Diabetes, Gewicht, Body Mass Index, Ernährung, Bewegungsmangel ...).

Die Forscher konnten die Risikofaktoren genau herausrechnen. Selbst die Lärmbelastung an belebten Straßen, die ebenfalls für eine Steigerung des Blutdrucks bekannt ist, wurde beachtet.

Das Ergebnis der Studie war verblüffend: Pro 2,4 Mikrogramm Feinstaubbelastung in der Luft steigt der Blutdruck um 2 mm Hg. Das könnte die höhere Anfälligkeit für Bluthochdruck von Menschen, die in städtischen Gebieten leben, gegenüber Bewohnern ländlicher Gebiete erklären. Die Effekte treten bereits bei Feinstaubbelastungen unterhalb der derzeit gültigen Grenzwerte auf.

Auch der Tonerstaub von Laserdruckern oder Kopierern zählt zum Feinstaub und kann im Büro bei hoher Konzentration zu einer Erhöhung des Blutdrucks beitragen.

Amerikanische Forscher kamen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Sie beobachteten Bewohner eines Seniorenheimes in Detroit. Die Lage des Heimes gilt in Bezug auf Feinstaub als belastet. Den Bewohnern wurden Feinstaubfilter ohne Filter, mit niedereffizientem oder hocheffizientem HEPA- Filter zur Verfügung gestellt. Nach einem gewissen Zeitraum wurde gewechselt, sodass jeder Bewohner jede Version einige Zeit lang im Zimmer stehen hatte. Die Filter liefen jeweils über drei Tage. In dieser Zeit wurde mittels eines am Körper getragenen Filters die persönliche Feinstaubbelastung gemessen. 80 Prozent der Teilnehmer nahmen Medikamente gegen Bluthochdruck ein.

Es zeigte sich, dass besonders der systolische Blutdruck in der Phase, in der der niedereffiziente Filter verwendet wurde, am deutlichsten gesenkt wurde. Der hocheffiziente Filter stand diesem aber kaum nach. Die Senkung war jedoch nur bei übergewichtigen Teilnehmern der Studie signifikant.

Normalgewichtige Probanden profitierten deutlich weniger von einem Feinstaubfilter.

Auf dem Markt sind viele geeignete Filter erhältlich. Zu beachten ist beim Kauf auch, dass der Filter für die Größe des Raumes geeignet ist.

Eine relativ günstige Lösung stellt folgender Amazon-Bestseller dar: Levoit Luftreiniger Air Purifier mit HEPA-Kombifilter & Aktivkohlefilter.

Der Bericht wird fortgesetzt.